精神的に限界な時の退職理由の伝え方

- 会社への退職理由は基本「一身上の都合」と伝える

- 「精神的に限界」「上司と合わない」などは直接言わず、体調不良や家庭の事情などに言い換える

- 医師の診断書がある場合のみ「健康上の理由」「医師から休養が必要と言われた」など正直に伝える

- できるだけ「働き方を見直したい」「今後のキャリアを考えたい」など前向きな理由に変換する

- 退職願・退職届では「一身上の都合」「健康上の理由」「家庭の事情」などの定型表現だけを書く

- ネガティブな感情や不満・愚痴は口頭でも文面でも出さない

- 引き止めや深掘りをされたら、あらかじめ用意した同じ理由と簡単な説明を一貫して繰り返す

- 嘘を使う場合も「親の介護」「通院が必要」「引っ越し」など現実味のある外部要因にとどめる

- 話すときは短く・淡々と・感情的にならずに退職の意思をはっきり伝える

退職理由が「精神的に限界」だった場合、どのように伝えるべきか悩んでしまうことがあります。正直に話してもよいのか、不利にならないかという不安も大きくなりがちです。

退職前の対応から退職後の面接対策や社会保障制度の活用まで、行動に移しやすい具体的な方法についても解説しますでのぜひ最後までご覧ください。

精神的に限界で仕事を辞めるときの退職理由

精神的に限界を迎えたときは、無理をせず仕事を辞めることを選ぶのが適切な判断です。精神状態が限界に達している場合、継続して働くことで心身に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。適切な退職理由を準備することで、スムーズに職場を離れることができます。

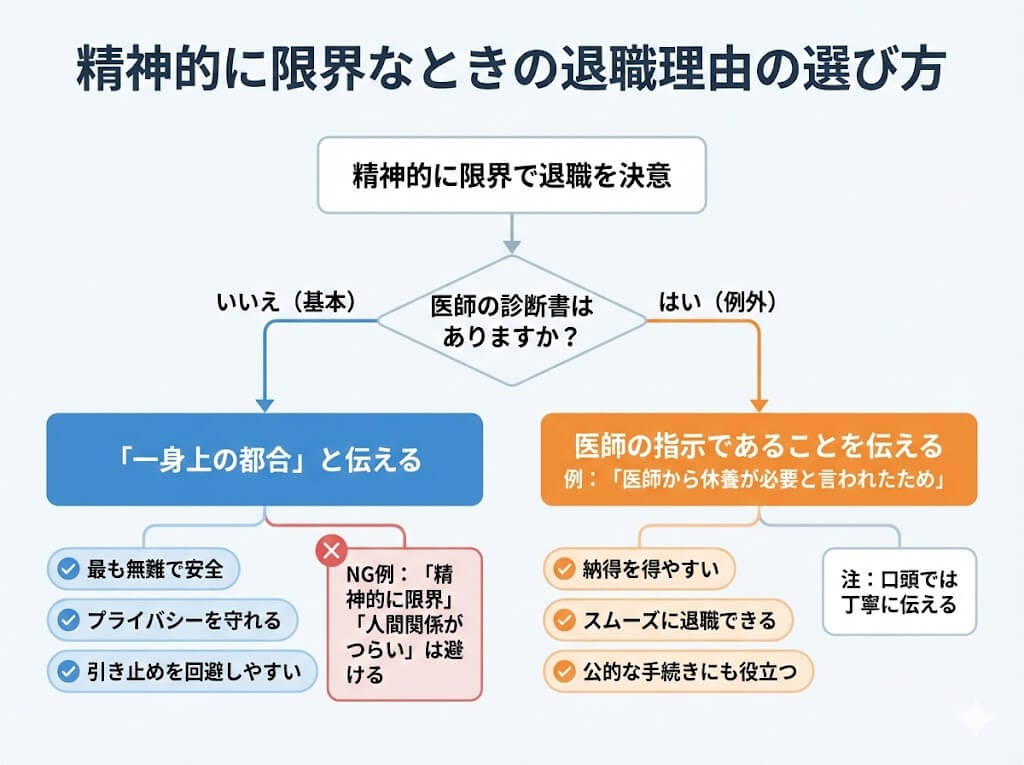

精神的に限界を理由に退職する際は、「一身上の都合」と伝えるのが最も無難です。正直に状況を話すと引き止められる可能性が高く、かえって精神的負担を増やす場合があります。医師の診断がある場合のみ、精神的理由を伝えることも可能です。

- 精神的に限界のときは退職を検討するのが適切

- 退職理由は「一身上の都合」が安全

- 本音は伝えずに無難な表現を選ぶ

- 診断書がある場合は正直に伝えてもよい

精神的に限界でも退職理由は「一身上の都合」が無難

結論から言うと、仕事がしんどくて精神的に限界な場合でも「一身上の都合」と伝えるのが最も安全な方法です。この表現は広く受け入れられており、退職理由として特別な説明が求められることが少ないため、円滑に手続きが進みやすくなります。

「精神的に限界です」と正直に伝えてしまうと、上司から詳しい事情を聞かれたり、引き止めにあったりする可能性があります。また、会社側に精神的な不調が知られることで、社内での扱いが不本意なものになるおそれもあります。

一方で「一身上の都合」はあらゆる理由を内包できるため、プライバシーを守りつつ、不要な摩擦を避けることができます。多くの企業でこの表現が一般的に受け入れられている背景もあり、特に中小企業では余計な波風を立てずに退職できる方法として重宝されています。

「精神的に限界」と正直に伝えない

| 状況・表現例 | 推奨される対応方法 |

|---|---|

| 上司に本音で「精神的に限界」と伝える | 「一身上の都合」「体調不良」など無難な言い換えにする |

| 職場の人間関係やストレスを訴える | 「働き方を見直したい」など前向きな理由に変える |

| 引き止めにあいやすい状況 | 感情的にならず冷静に意思を伝える |

退職時に「精神的に限界」と正直に伝えることは避けるべきです。職場の人間関係や上司とのトラブルなど、精神的な負担の背景には多くの個人的要素が絡んでいます。その要因を正直に話すことは、聞く側にとって負担になったり、誤解を招いたりすることがあります。

たとえば、「仕事がしんどい」「上司と合わない」といった発言は、個人の主観に依存する要素が多く、企業側から「甘えている」「根性がない」といった誤解を受けやすくなります。これは再就職時にも不利に働く可能性があります。

加えて、感情が不安定なときに本音をぶつけてしまうと、退職の話し合いが対立的なものになりやすく、精神的なダメージがさらに大きくなります。自分を守る意味でも、退職理由は冷静に考えたうえで無難な表現を選ぶことが必要です。

医師の診断がある場合の正直に伝える

精神科や心療内科での診断書がある場合に限り、精神的な限界を理由に退職を正直に伝えることができます。この場合は、企業側も労働者の健康を第一に考える必要があるため、過度な引き止めは避けられる傾向があります。

たとえば、「うつ病」や「適応障害」といった診断が下されていれば、医師の指導に従って療養が優先されるべきと考えられます。退職理由として「医師から休養が必要と言われたため」と伝えれば、納得を得やすく、スムーズな退職につながります。

また、診断書は退職だけでなく、失業保険の給付や傷病手当金の申請でも重要な書類になります。書面で根拠が示されることで、行政や職場からの対応が形式的・客観的なものになり、精神的に疲弊している状態でも安心して手続きが進められます。

医師の診断書を提示する場合でも、口頭でのやりとりは丁寧に行い、感情的な表現を避けることが大切です。社会的信用と円満な対応を保つために、文書と説明のバランスを意識するとよいでしょう。

精神的に限界で退職する際の退職届・退職願の書き方と例文集

精神的に限界の状態でも、退職届や退職願は正しく作成しなければいけません。会社に提出する文書として、誤字や曖昧な表現を避け、明確かつ簡潔に退職の意志を伝えましょう。

退職理由は「一身上の都合」が基本ですが、体調不良や家庭の事情など具体的な理由を加えても問題ありません。

- 退職届はフォーマルな形式で作成する必要がある

- 「一身上の都合」が最も一般的な退職理由

- 健康や家庭の事情などの理由も使える

- ネガティブな感情は文章に含めない

- 提出は退職希望日の2〜4週間前が目安

退職理由が「一身上の都合」の場合の例文

「一身上の都合」は最も使いやすく、内容を深掘りされにくい表現です。個人的な事情全般を含むことができ、会社側から理由を問われることも少ないため、精神的に余裕がないときには特に適しています。

退職願

私事、このたび一身上の都合により、令和〇年〇月〇日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。

令和〇年〇月〇日

〇〇部〇〇課

氏名:〇〇〇〇(押印)

株式会社〇〇〇〇

代表取締役社長〇〇〇〇殿

ポイント解説

- 「私事、一身上の都合により」と書くことで詳細説明を避けられる

- 提出日は実際の退職希望日の2〜4週間前が適切

- 誤字や脱字がないように丁寧に書く

退職理由が「健康上の理由」の場合の例文

体調不良や精神的な不調が理由であっても、医師の診断がある場合は正直に伝えても差し支えありません。ただし、詳細すぎる説明は不要で、体調に配慮した丁寧な言葉選びが求められます。

退職願

私事、健康上の理由により、誠に勝手ながら令和〇年〇月〇日をもちまして退職させていただきたく、お願い申し上げます。

令和〇年〇月〇日

〇〇部〇〇課

氏名:〇〇〇〇(押印)

株式会社〇〇〇〇

代表取締役社長〇〇〇〇殿

ポイント解説

- 「健康上の理由」と表現することで具体的な病名を避けられる

- 誠意を伝えるために「誠に勝手ながら」の表現を加えると丁寧

- 精神的な不調でも「健康上の理由」とすれば違和感がない

退職理由が「家庭の事情・転職など」前向きな場合の例文

精神的に限界であっても、前向きな理由に変換することで印象を和らげることができます。家族の都合や転職準備などを理由にするのは、会社側にも受け入れられやすい方法です。

退職願

私事、家庭の事情により、誠に恐縮ではございますが、令和〇年〇月〇日をもって退職させていただきたく、お願い申し上げます。

令和〇年〇月〇日

〇〇部〇〇課

氏名:〇〇〇〇(押印)

株式会社〇〇〇〇

代表取締役社長〇〇〇〇殿

退職願

私事、今後のキャリアについて熟慮の結果、転職を決意いたしました。

つきましては、令和〇年〇月〇日をもって退職させていただきたく、お願い申し上げます。

令和〇年〇月〇日

〇〇部〇〇課 氏名:〇〇〇〇(押印)

株式会社〇〇〇〇

代表取締役社長〇〇〇〇殿

ポイント解説

- 「家庭の事情」「転職のため」などの表現は角が立ちにくい

- 未来に向けた前向きな決意として受け取られやすい

- 誠実さを伝える表現を添えるとより円満な印象になる

精神的に限界をむかえたときの退職理由を深掘りされた際の答え方

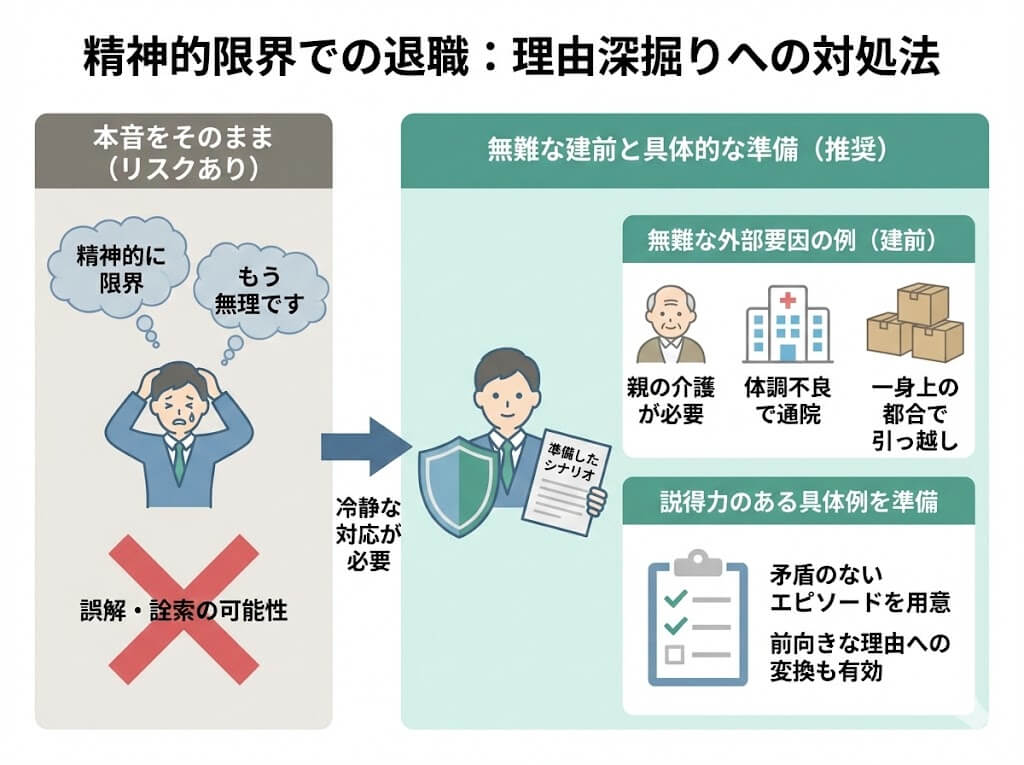

精神的に限界で退職を考えている場合でも、理由を深掘りされた際は冷静に対応することが大切です。本音をそのまま話すと誤解を招くおそれがあるため、無難かつ納得感のある回答を準備する必要があります。

嘘も状況を整えるための手段の一つとして選択できます。ただし、不自然な嘘はかえって不信感を与えるため、あらかじめ具体的な説明を準備しておくと安心です。

- 理由を深掘りされたときは無難な返答を用意する

- 嘘をつく場合は筋の通った内容にする

- 矛盾のない具体例を事前に準備する

- 感情的にならず冷静に伝えることが大切

嘘をついて「無難な理由」を選ぶ

精神的な限界を直接的に理由として伝えると、聞き手が困惑したり、過度に詮索されたりするおそれがあります。特に上司や人事に対しては、感情的な印象を与えないよう注意が必要です。そこで現実的な対応として、「無難な理由」を作るという方法があります。

- 親の介護が必要になった

- 体調が優れず通院が続いている

- 一身上の都合で引っ越しすることになった

上記のような「嘘」は本人の責任ではなく外部要因を理由にすると、聞き手も納得しやすくなります。これは、自分に非があるように見られたくない場合や、精神的に不安定な部分を見せたくない場合に効果的です。

ただし、事実と大きくかけ離れた内容や、後で説明がつかないような嘘は避けるべきです。最小限のリスクで話をまとめるためには、曖昧で追及されにくい理由を選ぶことが適しています。

説得力のある具体例を準備する

退職理由が深掘りされたとき、あらかじめ説得力のある具体例を準備しておくと、話の流れがスムーズになります。抽象的な表現だけでは相手に納得してもらえないこともあるため、内容の整合性を意識した説明が求められます。

たとえば、「体調を崩して定期的に通院している」「家族の健康上の都合でサポートが必要になった」といったエピソードは、現実味があり引き止められにくいです。また、「次の仕事の方向性を見直したい」「資格取得のために学習時間を確保したい」といった前向きな理由に置き換えると、誠実な印象を与えることができます。

| 無難な理由 | 補足説明例 |

|---|---|

| 家族の介護が必要 | 介護施設が見つからず自宅でサポートすることにした |

| 通院が必要な体調不良 | 毎月の通院と安静が必要で勤務に支障が出ている |

| 引っ越しに伴う退職 | 家族の都合で通勤困難な地域に転居することになった |

| 転職のための自己研鑽 | 資格取得や新しい業種への挑戦を視野に入れている |

事前にこうしたシナリオを頭に入れておくことで、質問されても落ち着いて返答できるようになります。退職理由の会話は一度きりの場面が多いため、練習しておくことも効果的です。

精神的に限界になる要因と仕事を辞める決め手

精神的に限界になる背景には、長期的なストレスや体調不良、職場環境の悪化、孤立感など複数の要因が積み重なっています。個人の努力だけでは改善できないケースが多く、最終的に仕事を辞めるという選択に至ることがあります。

決断のきっかけは、体や心に現れる具体的な異変や、他人との関係の悪化、限界を超えた業務量などです。自分を守る手段として退職を選ぶのは、精神的な健康を維持するために現実的で合理的な判断です。

- 長期のストレスや体調不良が限界の背景になる

- 職場でのパワハラや長時間労働が引き金になる

- 相談できない孤立状態が精神に大きな負担を与える

- 限界を感じた瞬間が退職を決意するきっかけになる

ストレス・疲労・体調不良が続く

継続的なストレスや疲労は、精神的な限界を迎える大きな原因になります。プレッシャーの強い仕事や納期の厳しいスケジュールが続くと、心身のエネルギーが消耗し、集中力の低下や不眠、食欲不振などが見られるようになります。

体調不良が慢性化すると、「朝起きるのがしんどい」「出勤前に吐き気がする」といった症状が出てくることもあります。この段階になると、精神的な問題ではなく、身体的なSOSの状態です。医師の診察を受けることで、うつ病や適応障害と診断されるケースも珍しくありません。

こうした症状を放置して無理を続けると、最終的に職場復帰が難しい長期休職や退職を余儀なくされることになります。心身の変化に早く気づき、無理をせず仕事から離れる判断を下すことが、自己防衛につながります。

パワハラや長時間労働など職場の問題が引き金に

職場でのハラスメントや長時間労働も、精神的に限界を感じる原因になります。上司からの人格否定や叱責、無視といった行為が日常的に続くと、自己肯定感が著しく低下し、自分には価値がないと感じるようになってしまいます。

また、毎日終電で帰宅するような勤務状況や休日出勤が常態化している場合、プライベートの時間が奪われ、心の余裕がなくなっていきます。こうした職場環境では、いずれ心が追いつかなくなり、精神的に限界を迎えるのは時間の問題です。

職場の問題は自分の力で解決するのが難しいため、異動や部署変更を申し出ても改善されなければ、最終手段として退職を考えることになります。環境を変えることが、精神的な回復の第一歩になります。

周囲に相談できない孤立感とその危険性

相談できる相手がいない孤立感も、精神的に限界になる要因の一つです。社内で信頼できる人がいない場合や、家庭でも理解されない状況では、自分の中にストレスを溜め込み続けることになります。

「誰にも話せない」「理解されない」という感覚は、心の負荷を大きくし、徐々に無気力や絶望感へと変化していきます。この状態が長く続くと、精神的な疾患に進行するリスクが高まります。

孤立状態に陥ったときは、カウンセラーや労働相談窓口、専門の外部機関などを頼ることが推奨されます。自分だけで解決しようとせず、早い段階で助けを求めることが、精神的な崩壊を防ぐ方法になります。

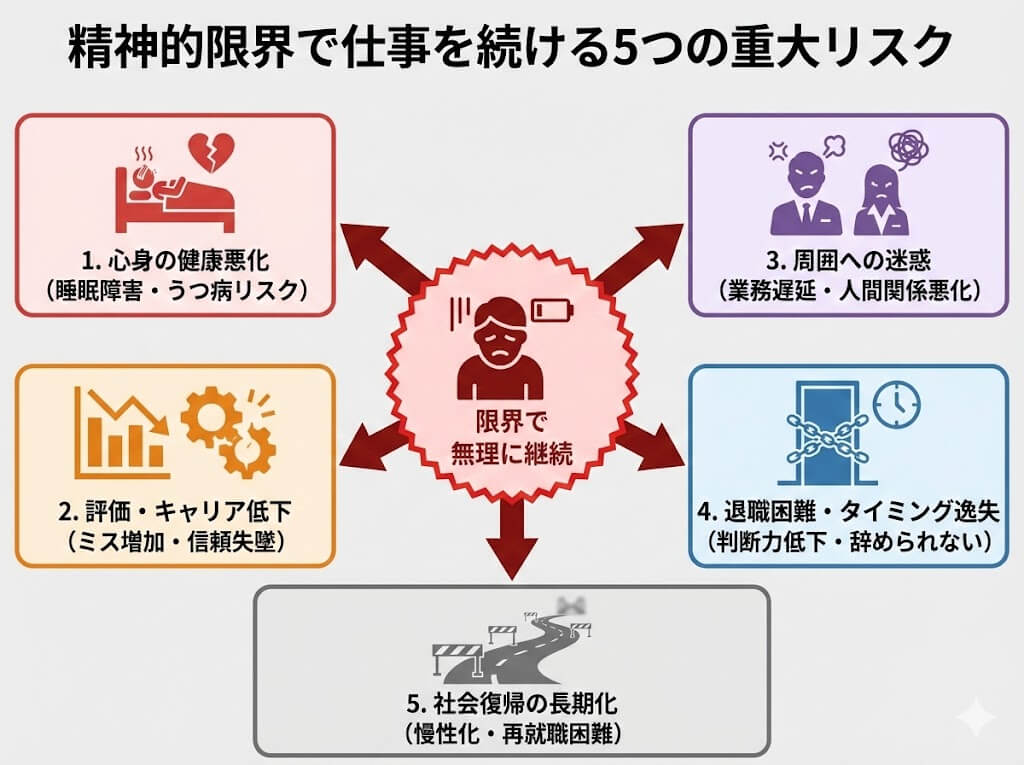

精神的に限界でも仕事を続けるリスク

精神的に限界の状態で無理に仕事を続けることは、心身に深刻な悪影響を与える可能性があります。体調の悪化やパフォーマンスの低下だけでなく、職場の人間関係や将来的なキャリアにもマイナスの影響が及ぶおそれがあります。

適切なタイミングで休職や退職を選ばず、限界を超えて働き続けることで、回復までに長期間を要する精神疾患に発展するケースもあります。一時的な忍耐よりも、自分の健康を最優先にする選択が必要です。

- 心身の不調が悪化して日常生活に支障が出る

- 仕事のミスや成果の低下で評価や信頼を失う

- チームや同僚に迷惑をかける可能性がある

- 自然な退職タイミングを逃し辞めにくくなる

- 精神疾患が重症化し社会復帰が難しくなる

心身の健康をさらに悪化させる可能性がある

精神的ストレスが限界に達した状態で仕事を続けると、まず身体に影響が現れます。睡眠障害、食欲不振、頭痛や倦怠感などの症状が出始め、さらに悪化すると通勤すら困難になるケースもあります。心の疲れは体に表れるため、早めの対応が求められます。

精神面では、意欲の低下、集中力の欠如、自責の念が強くなるといった症状が現れます。これらはうつ病や適応障害の初期段階と重なるため、放置すれば日常生活や人間関係にも深刻な影響を与えます。

精神的な限界を超えて働くことで、体と心の両方が回復困難な状態に陥ることがあり、最終的には長期入院や療養が必要になることもあります。

仕事のパフォーマンス低下による評価やキャリアへの悪影響

精神状態が不安定なまま仕事を続けると、パフォーマンスの低下が避けられません。集中力や判断力が鈍り、些細なミスが増えることで職場での評価が下がることになります。成果が出せなくなれば、異動や降格などの措置が取られる可能性もあります。

また、周囲とのコミュニケーションがぎこちなくなったり、業務の引き継ぎや連携に支障をきたすことで、チーム全体の士気にも影響します。仕事に対して前向きな気持ちを持てない状態では、将来的なキャリア形成にも悪影響を及ぼすおそれがあります。

結果として、適切な時期に辞めておけば良かったと後悔することになりかねません。評価を落とさないうちに身を引く判断も、戦略のひとつです。

職場の同僚やチームに迷惑をかける恐れがある

精神的に限界を感じている人が無理に仕事を続けると、周囲にも悪影響が及びます。作業効率の低下や業務の遅れにより、同僚がフォローに回ることになり、不満が生まれる可能性があります。これが人間関係の悪化につながることもあります。

急な体調不良や欠勤が重なると、チーム全体のスケジュールが狂い、取引先や顧客にも影響が出るリスクがあります。職場での信頼関係が崩れる前に、自身の状況を見極めることが求められます。

「迷惑をかけたくない」と思う気持ちがあるならこそ、無理を続けるよりも一度離れるという選択が周囲のためにもなります。

適切なタイミングを逃し、退職がより困難になる

精神的に限界を感じながらも退職を先延ばしにしてしまうと、最適なタイミングを逃してしまうことがあります。業務の繁忙期や新たなプロジェクトの始動など、辞めづらい環境が続くと、精神的なプレッシャーがさらに強まります。

また、退職を切り出す勇気が出ないまま時間が経つと、状況が悪化して自力で退職の意思を伝えられなくなることもあります。限界に近い状態では、冷静な判断ができなくなり、最終的に体調を崩して退職せざるを得ない事態に追い込まれることもあります。

自分の状態を客観的に見て、行動できるうちに退職の準備を進めることが、スムーズな転職や療養につながります。

長期的な精神疾患や離職後の社会復帰に支障が出る

限界を超えて働き続けると、精神疾患が慢性化するリスクがあります。適応障害やうつ病などの症状が長引くと、離職後も回復に時間がかかり、再就職の意欲や自信を失ってしまうことがあります。

社会復帰に向けた準備ができないまま時間だけが経過すると、経済的な不安や孤独感も加わり、さらに回復が遅れる悪循環に陥ります。自分の価値を見失い、社会との接点を持つこと自体に恐怖を感じるようになる人もいます。

精神的な負荷を早期に取り除くことで、再スタートへの準備もスムーズに進みます。心身ともに回復した状態で新たな一歩を踏み出すためにも、限界を感じたら早めに休むことが大切です。

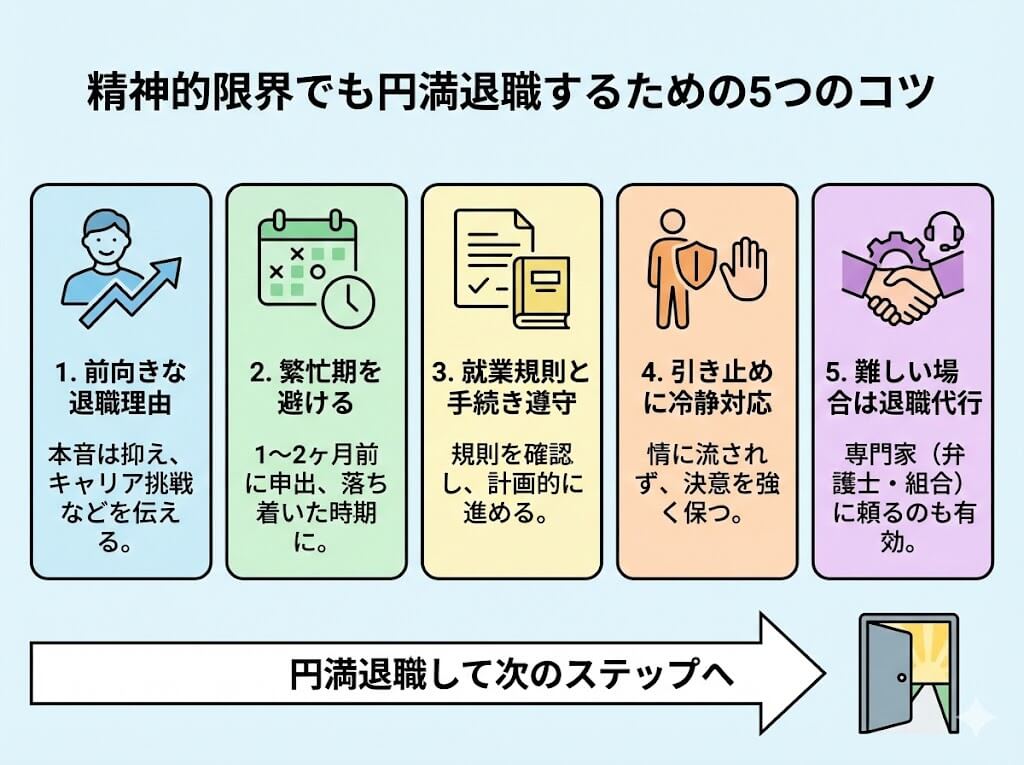

精神的に限界でも円満退職するコツ

精神的に限界を感じていても、トラブルなく会社を辞めるためには、計画的かつ冷静な対応が求められます。感情に流されずに円満な退職を目指すことで、退職後の社会復帰や転職活動にも良い影響が出やすくなります。

前向きな理由で退職を伝えることや、職場の状況を配慮したタイミングの見極めが、スムーズな退職の鍵になります。また、どうしても自分では交渉が難しい場合は、専門の代行サービスを利用するという方法もあります。

- 前向きな退職理由を用意する

- 退職時期は繁忙期を避ける

- 就業規則を確認して手続きを進める

- 引き止めに冷静に対応する

- 自力が難しい場合は退職代行も検討する

前向きな退職理由にする

精神的な限界を感じている場合でも、表面的には前向きな理由を伝えることが円満退職の基本です。「次のキャリアに挑戦したい」「新しいスキルを身につけたい」といった前向きな言葉を使うことで、相手に悪印象を与えずに退職の意思を伝えることができます。

本音では「しんどい」「もう限界」と思っていても、それをそのまま伝えてしまうと、上司との関係が悪化するだけでなく、退職を引き止められる可能性が高まります。結果的に退職時期が延びてしまい、自分の負担がさらに増す原因になります。

そのため、退職を伝える際には、感情を抑えて話しましょう。相手の立場も尊重しながら話すと、円満退職しやすくなります。

繁忙期を避けて退職を伝える

退職のタイミングは、職場全体の業務状況を考慮することが円満退職のポイントです。たとえば、期末の繁忙期や人員が不足している時期に退職を申し出ると、周囲への負担が大きくなり、トラブルに発展するリスクがあります。

適切なのは、業務が比較的落ち着いている時期や、引き継ぎに余裕を持てるスケジュールでの申し出です。可能であれば、退職希望日の1〜2ヶ月前に相談を始め、業務の整理や後任の育成に協力する姿勢を見せると好印象を持たれやすくなります。

引き際を誤ると、最後に悪い印象を残してしまうため、タイミングは非常に重要です。状況を見て動くことが、自分にも職場にも負担をかけない方法となります。

就業規則を理解し退職手続きを進める

スムーズな退職には、就業規則の確認と手続きの順守が欠かせません。就業規則には退職の申出期限や退職届の様式、業務引き継ぎの手順などが明記されており、それに従うことで円滑に退職できます。

退職手続きの基本的な流れ

- 就業規則を確認する

- 退職の申し出を行う(基本的に1ヶ月〜2ヶ月前)

- 退職願または退職届を提出する

- 引き継ぎ・有給申請を行う

- 退職日まで業務に責任を持って取り組む

多くの企業では、退職の申し出は1~2ヶ月前までに行うことが定められています。仮に無理をして即日退職を申し出ても、手続き上の混乱や法的トラブルに発展する可能性があります。

退職届や退職願の提出タイミングも規定に沿って行うことが大切です。書面で提出したあとは、上司や人事との面談が行われる場合もあるため、その場でも落ち着いて対応できるように準備をしておきましょう。

引き止めに負けないメンタルの保ち方

退職の意思を伝えた際、上司からの引き止めにあうことは珍しくありません。「あと半年頑張ってくれないか」「異動を検討するから考え直してほしい」といった言葉に対して、迷いが生じることもあります。

ただし、引き止めに応じることで、状況が大きく改善されるケースは多くありません。精神的に限界を感じている場合、無理をして続ければさらに状態が悪化する可能性があります。

引き止められてもブレないためには、退職する理由を紙に書き出したり、退職後にしたいことを具体的に想像したりすることで、決意を明確にすることが効果的です。退職の意思を強く持ち、必要以上に相手に気を遣わない姿勢が求められます。

精神的に限界なら退職代行を使うべき

どうしても自分では退職の意志を伝える気力がない場合は、退職代行サービスの利用も有効です。退職代行サービスは、本人に代わって会社に退職の意思を伝え、必要な手続きを代行してくれる専門サービスです。

とくに、職場での人間関係に大きなストレスを感じていたり、直接話すと感情が抑えられないような状況では、代行サービスが大きな助けになります。労働組合や弁護士が運営する退職代行であれば、法的な交渉にも対応できるため安心感があります。

退職代行を利用する際は、実績のあるサービスを選び、料金や対応内容を事前に確認しておくことが大切です。自分一人ではどうにもできない状況をサポートしてもらうことで、安心して次の一歩を踏み出せます。

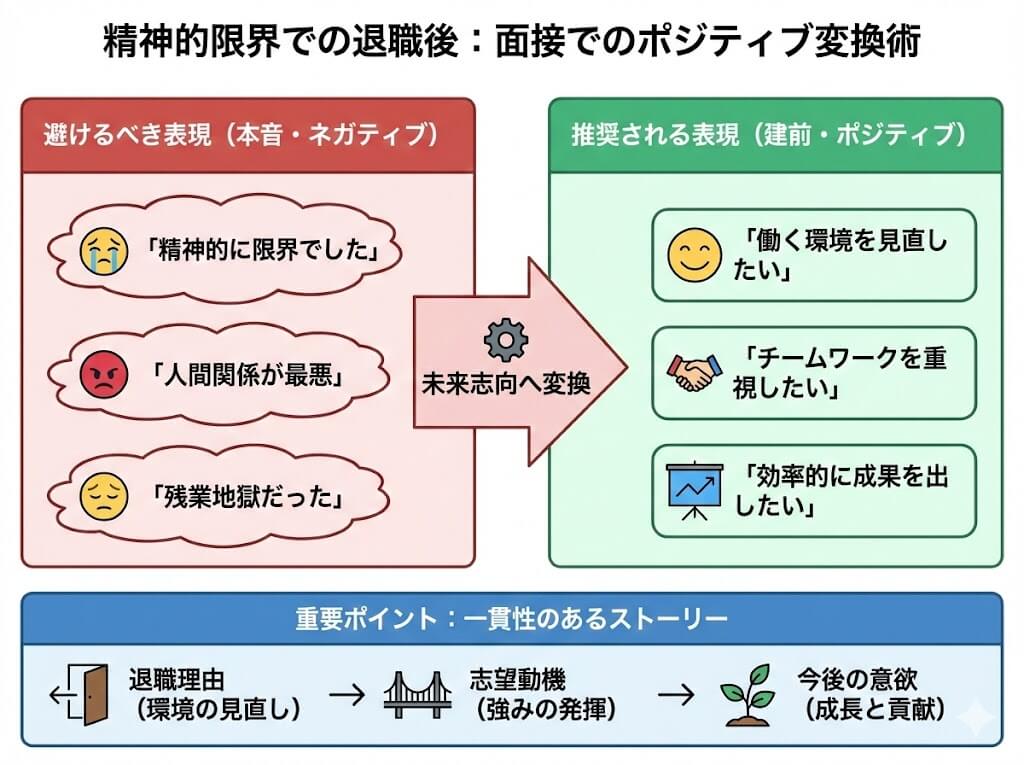

精神的に限界で退職した後の面接対策

精神的に限界で退職した場合でも、面接では前向きで納得感のある理由を伝えることが採用につながります。本音をそのまま話すのではなく、伝え方に工夫を加えてポジティブに表現することが大切です。

前職の不満を話すのではなく、今後のキャリアへの意欲や学びを強調することで、好印象を与えることができます。面接官はネガティブな話よりも、未来志向の姿勢を評価する傾向があります。

- 「精神的に限界」とは言わずポジティブに変換する

- 前職への不満や愚痴を口にしない

- 面接官が納得する筋の通った理由を準備する

- 今後の成長意欲を前面に出して話す

- 一貫性のあるストーリーで志望動機を伝える

「精神的に限界」とは言わない

面接で「精神的に限界だった」と正直に話すことは避けるべきです。企業側は採用後の安定した勤務を期待しており、「精神的に不安定」と受け取られるような表現は懸念材料になります。

そのため、実際には精神的に限界だったとしても、面接では「働く環境を見直したいと考えた」「より自分らしく働ける職場を探していた」など、前向きな言い換えをすることが大切です。感情に訴えるのではなく、冷静な判断の結果としての退職と説明することで、説得力が増します。

また、病名や診断名を具体的に伝える必要はありません。あくまで仕事への向き合い方を変えた結果として退職した、という流れで話を構成するのが自然です。

しんどい等のネガティブな話を避ける

前職の悪口や職場への不満を口にすると、自己中心的な印象を与えてしまいます。採用担当者は、その人が自社に入ったときにどのような影響をもたらすかを見ています。ネガティブな発言は「また同じような理由ですぐ辞めてしまうのではないか」と思われやすくなります。

「人間関係がうまくいかなかった」「上司に理不尽なことを言われた」といった事実があったとしても、それをそのまま伝えるのではなく、「チームワークを大切にできる職場を探したい」「働く環境のミスマッチに気づいた」といった表現に変換することが求められます。

話の内容だけでなく、表情や話し方にも注意が必要です。淡々と冷静に、客観的に話す姿勢を心がけることで、印象が大きく変わります。

採用担当に納得してもらえる退職理由の作り方

面接で伝える退職理由には、一貫性と納得感が求められます。説得力のある理由を作るためには、「なぜ辞めたのか」「なぜこの業界・職種を志望するのか」を論理的につなげて話す必要があります。

たとえば、「これまでの働き方を見直したいと考えるようになった」と語ったあとに、「今後は自分の強みを活かせる分野でキャリアを積んでいきたい」と続けると、前向きな印象を与えることができます。

下記に退職理由と志望動機のつながりの一例を示します。

| 退職理由(言い換え例) | 志望動機へのつなげ方 |

|---|---|

| 働き方の見直しをしたい | 自分らしく働ける環境で力を発揮したい |

| 長時間労働を改善したい | ワークライフバランスを大切にできる職場を選びたい |

| 自己成長のために転職 | 専門性を高めて社会に貢献したい |

このように、退職理由と志望動機のストーリーに一貫性があることで、面接官の信頼を得やすくなります。伝える内容はあらかじめ言語化しておき、練習することで自信を持って面接に臨むことができます。

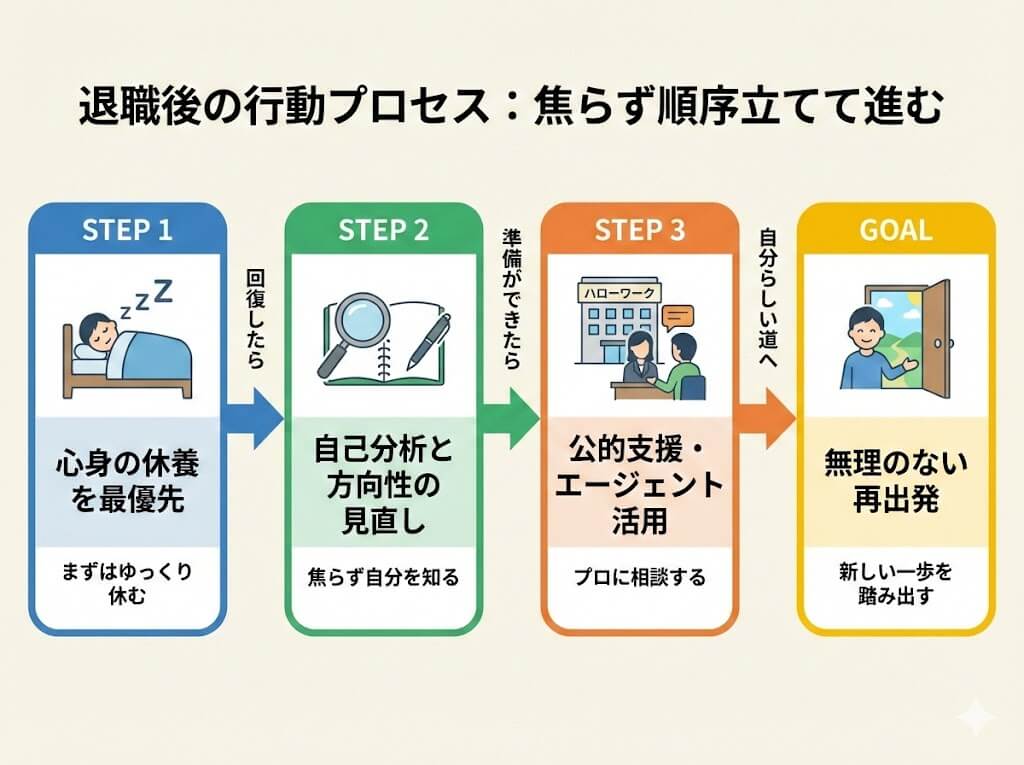

精神的に限界で退職した後にやるべきこと

精神的に限界を感じて退職したあとは、無理をせず心と体の回復を最優先にすることが大切です。焦って次の行動を取るよりも、まずは休息を取り、少しずつ次のステップに進む準備をしましょう。

- まずは心身を休めることが最優先

- 自己分析をして今後の方向性を見直す

- 公的な支援機関を活用して就職活動を進める

- 無理に急いで次の仕事を探さなくてよい

- 信頼できる相談相手を見つけると心が安定しやすい

まずは心身の休養を優先する

精神的な限界を超えて退職した直後は、心も体も疲れきっている状態です。このようなときに無理をして転職活動を始めても、思うように進まず、再び不安や焦りが強くなるおそれがあります。

まずは睡眠や栄養をしっかり取ることを心がけ、生活リズムを整えましょう。疲労が回復し、思考が前向きになるまでは、焦らず静かに過ごすことが効果的です。読書や軽い運動、自然の中での散歩など、ストレスを和らげる活動を取り入れると、回復が早まります。

精神科や心療内科に通院している場合は、医師の指示に従い、治療と休養を並行して行うことが大切です。まずは「休むことを目的とする期間」と捉え、自分を責めずに過ごすことが回復への第一歩になります。

転職活動の始め方と自己分析の方法

回復が進んだら、次のキャリアを考えるために自己分析を行うと、自分に合った職場が見つかりやすくなります。自己分析では、自分の価値観、得意なこと、苦手なこと、今後やりたい仕事を洗い出します。

自己分析に使える問いかけの例

- どんな時にやりがいを感じたか

- 苦手だった業務や職場の環境は何か

- どんな職場で長く働けそうか

- 将来どうなっていたいと考えているか

具体的には、これまでの職歴や働き方を振り返り、「なぜ前の職場で限界を感じたのか」「どんな環境なら長く働けそうか」を書き出してみましょう。そこから、求める条件や理想の働き方を明確にしていきます。

また、自己分析をもとに履歴書や職務経歴書を準備し始めると、転職活動がスムーズに進みます。焦って応募を急ぐのではなく、まずは求人情報を広く収集し、気になる会社や職種についてじっくり調べることがポイントです。

ハローワークや転職エージェントの活用方法

再就職を考える際には、公的機関や転職サポートサービスを活用することで、効率よく仕事探しができます。ハローワークは、国が運営する職業紹介所で、無料で求人情報の提供や就職相談、職業訓練の紹介などを行っています。

精神的に不調を経験した人でも、理解のある相談員にサポートしてもらえる場合があるため、一人で悩まず利用することをおすすめします。障害者雇用やメンタルヘルスに配慮した求人も扱っており、安心して探せる環境が整っています。

転職エージェントは、企業とのマッチングを手助けしてくれる民間のサービスです。自分に合った求人を紹介してもらえるほか、面接対策や履歴書の添削も行ってくれます。精神的に無理をしないよう、信頼できる担当者とじっくり話し合いながら進めるのがコツです。

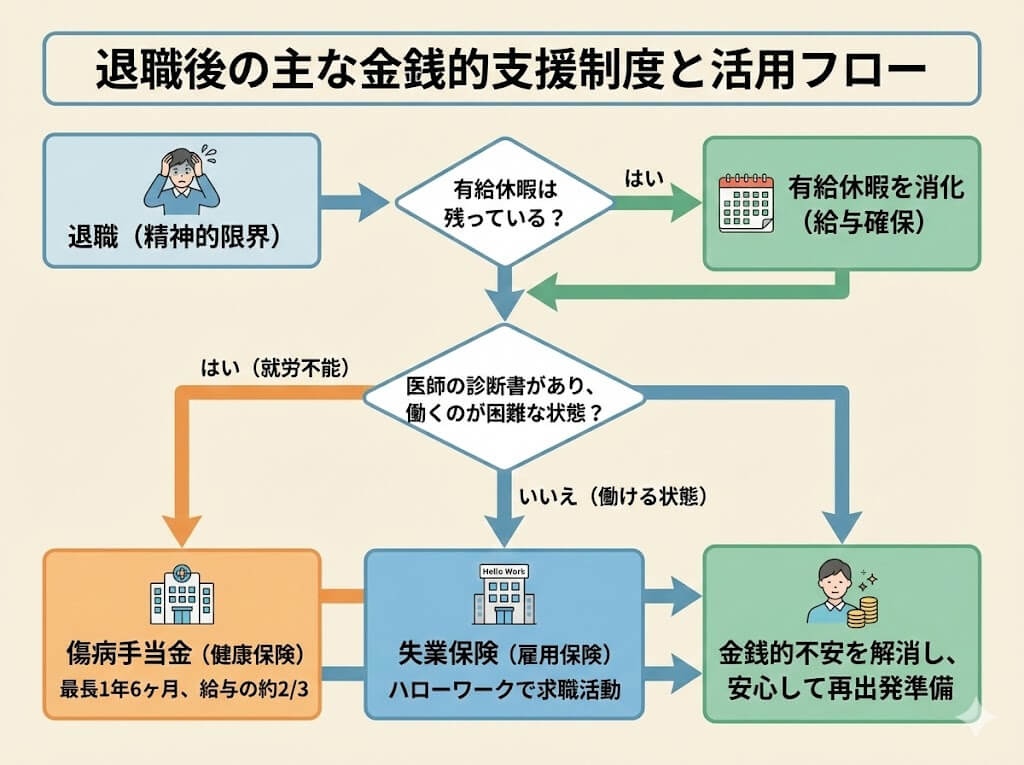

退職後の社会保障制度と金銭面の不安を解消する

精神的に限界で退職したあと、多くの人が感じるのが収入減少による生活不安です。ですが、適切に社会保障制度を活用すれば、一定期間の生活費や医療費の支援を受けることができます。

失業保険や傷病手当金、有給休暇の消化など、制度を正しく知って申請すれば、精神的にも経済的にもゆとりを持って再出発を目指せます。事前準備と正確な手続きを行うことがポイントです。

- 公的制度を活用すれば収入ゼロを回避できる

- 精神的な不調でも失業保険を受け取れる可能性がある

- 診断書の提出により傷病手当金が使える場合がある

- 有給休暇は退職日までに消化することで給与を確保できる

- 制度の申請期限や条件に注意して行動することが必要

失業保険の受取

退職後の生活を支える制度のひとつが、雇用保険に基づく失業給付(失業保険)です。会社を辞めたあと、すぐに働ける状態であることが受給の条件となりますが、自己都合退職でも一定の待機期間を経て給付を受けられます。

精神的に限界だった場合も、病気としての休養が不要であれば、ハローワークで求職活動を行う意思を示すことで申請が可能です。給付額は退職前6か月間の平均賃金を基に計算され、受給期間は年齢や被保険者期間によって変わります。

なお、申請には「離職票」や「雇用保険被保険者証」などの書類が必要になるため、退職時に会社から受け取った書類は必ず保管しておきましょう。

診断書の有無が与える影響

退職理由が精神的な不調に起因する場合、医師の診断書があると社会保障の利用範囲が広がります。とくに、働くことが困難とされる状態であれば、失業保険の代わりに傷病手当金を受け取れる可能性があります。

傷病手当金は健康保険に加入している人が対象で、最長1年6か月の間、給与の約3分の2が支給されます。診断書には具体的な病名と就労不能期間が明記されている必要があります。

また、精神的理由による休職や退職の正当性を証明するうえでも診断書は役立ちます。職場での無理な引き止めを避けたり、失業保険の給付制限を緩和する資料として活用されることもあります。

有給休暇消化や傷病手当金の制度活用

退職前に残っている有給休暇を使うことで、退職日までの給与を確保することができます。これは労働者の権利であり、会社側は基本的に拒否できません。ただし、就業規則に従って事前に申請する必要があります。

退職後の生活費が不安な場合は、傷病手当金の申請も考えてみましょう。たとえば、失業保険を受け取れない状態でも、医師の診断があれば申請できます。

雇用保険と健康保険では使える制度が違うため、今どちらに入っているかを確認しておくと安心です。

| 制度名 | 対象者 | 支給内容 | 必要書類 |

|---|---|---|---|

| 失業保険 | 就労可能な退職者 | 月額給与の約50〜80% | 離職票 本人確認書類等 |

| 傷病手当金 | 就労不能な被保険者 | 月額給与の約2/3 | 診断書 健康保険証等 |

| 有給休暇消化 | 雇用契約中の有休保有者 | 残日数分の給与 | 有給申請書 (口頭でも可) |

これらの制度を併用・活用することで、退職後の金銭面の不安を軽減できます。制度には申請期限があるため、なるべく早く情報を確認し、必要書類を揃えておくことが安心につながります。

精神的に限界の時におすすめの退職代行サービス

精神的に限界の状態では、自分から退職を申し出ることが精神的負担になるため、退職代行サービスの利用が効果的です。第三者が代わりに退職の意思を伝えることで、対人ストレスを回避し、円滑に職場を離れることができます。

現在では、法的なサポートが受けられる労働組合系や弁護士監修の退職代行サービスが複数あり、信頼性や対応範囲に違いがあります。選ぶ際は、サポート体制・料金体系・対応スピードなどを比較して、自分に合ったサービスを選ぶことが大切です。

- 精神的に限界のときは退職代行が頼りになる

- 自力で退職できない人にとって大きな支えになる

- 法的交渉に対応可能なサービスを選ぶと安心

- 実績・料金・運営元の信頼性を比較するのがポイント

あなたに最適な退職代行業者を探す

退職代行 辞スル

| 運営タイプ | 民間企業 (弁護士と提携) |

|---|---|

| 料金 | アルバイト・パート 1/31まで17,000円(税込) 正社員・契約社員 1/31まで21,000円(税込) |

| 支払タイミング | 後払い |

| 追加料金 | 追加サービス料なし ※郵送等の実費は別 |

※表内の料金・支払タイミング・追加料金は公式サイトを参照(最終確認日:2026-01-03)

退職代行「辞スル」は、合同労働組合が運営する退職代行サービスで、法的な交渉にも対応できる点が特徴です。労働問題の専門家による対応が受けられるため、安心して任せることができます。

料金は定額制で明確に表示されており、追加料金が発生しない点も利用者から好評を得ています。LINEや電話での相談も可能で、事前の不安をしっかり解消できる体制が整っています。

会社との直接交渉を避けたい人や、法的な知識に不安がある人にとって、心強い味方になるサービスです。

退職代行 Jobs

| 運営タイプ | 民間企業 |

|---|---|

| 料金 | 今だけ 24,500円(税込) |

| 支払タイミング | 前払い 後払い |

| 追加料金 | なし |

※表内の料金・支払タイミング・追加料金は公式サイトを参照(最終確認日:2026-01-27)

退職代行Jobsは、顧問弁護士の監修を受けており、違法性のない運営を徹底している信頼性の高いサービスです。退職成功率の高さや、会社側とのトラブル対応に強みがあります。

料金体系は正社員・アルバイト問わず一律27,000円で設定されているため、誰でも利用しやすい設計です。利用者の声にも、安心感や満足感を感じたという内容が多く見られます。

労働問題で会社との交渉に不安がある場合には、Jobsのような法的な後ろ盾のあるサービスを選ぶとよいでしょう。

退職代行 OITOMA

| 運営タイプ | 労働組合 |

|---|---|

| 料金 | 24,000円(税込) |

| 支払タイミング | 前払い 後払い |

| 追加料金 | なし |

※表内の料金・支払タイミング・追加料金は公式サイトを参照(最終確認日:2026-01-27)

退職代行OITOMAは、後払いが可能で、即日対応と充実したフォロー体制が魅力のサービスです。退職届のテンプレート提供や、転職サポートまで一貫して対応する点が評価されています。

また、全国対応で24時間相談受付が可能なため、急を要する場合にも対応しやすくなっています。精神的に限界の状態でも、電話一本でスムーズに退職できる環境が整っています。

サポートの手厚さを重視したい人にとっては、利用する価値があるサービスといえます。

退職代行 ガーディアン

| 運営タイプ | 労働組合 |

|---|---|

| 料金 | 19,800円(税込) |

| 支払タイミング | 前払い |

| 追加料金 | なし |

※表内の料金・支払タイミング・追加料金は公式サイトを参照(最終確認日:2026-01-27)

退職代行ガーディアンは、東京労働経済組合が運営しており、実績・信頼性ともに高いサービスです。会社との交渉権限があるため、引き止めや退職を拒まれるような場面でも、法律に基づいた対応が可能です。

対応スピードの早さや、相談から実行までの流れがスムーズであることも特徴です。とくに、精神的に限界で話し合いすら困難な人にとって、代理交渉の存在は大きな支えになります。

公式サイトでは過去の対応事例や利用者の体験談も紹介されており、事前に安心して申し込める環境が整っています。

退職代行 みやび

| 運営タイプ | 弁護士法人 |

|---|---|

| 料金 | 正社員・契約社員 27,500円(税込) 公務員 55,000円(税込) 自衛隊・業務委託・会社役員 77,000円(税込) |

| 支払タイミング | 前払い |

| 追加料金 | 原則なし (特殊事案を除く) |

※表内の料金・支払タイミング・追加料金は公式サイトを参照(最終確認日:2026-01-27)

退職代行みやびは、弁護士が運営する退職代行サービスで、万が一のトラブル時にも法的な対応が可能です。未払い給与や残業代の請求、損害賠償請求への対応もできるため、安心感があります。

他のサービスと比べて料金はやや高めですが、サービスの充実度と信頼性を考慮すれば妥当な金額です。法的交渉が必要になりそうな場合や、労働環境に深刻な問題があるときには特におすすめです。

精神的に追い詰められて自分で交渉ができない状況でも、みやびであれば専門知識を持つ弁護士が代行してくれるため、心の負担を大きく軽減できます。

精神的に限界で仕事を辞める際によくある質問(Q&A)

精神的に限界で仕事を辞めたいと思っていますが、今すぐ退職しても問題ないのでしょうか?

精神的に限界な状態であれば、無理をして働き続けることは避けるべきです。就業規則では通常、退職の申し出は2週間前が原則とされていますが、体調が優れない場合は即日退職を検討しても問題ありません。ただし、会社と円満に話を進めたい場合は、診断書を提出するか、退職代行を利用するなどして、法的な手続きに沿って退職を進めることが推奨されます。

精神的に限界と感じた理由を会社に正直に伝えるべきですか?

基本的には「精神的に限界」とは伝えず、「一身上の都合」などの表現を使うのが無難です。会社側が退職理由を深掘りする可能性があるため、あらかじめ無難で角の立たない理由を準備しておきましょう。ただし、診断書がある場合は「健康上の理由」と伝えることでスムーズな対応が得られることもあります。

精神的に限界で仕事を辞めた場合、失業保険はもらえますか?

精神的な理由であっても、就労可能な状態で求職活動ができれば失業保険を受給できます。ただし、診断書があり就労が困難な場合は失業保険ではなく「傷病手当金」の対象となる可能性があります。状況に応じてハローワークで相談することをおすすめします。

精神的に限界で仕事を辞めるのは甘えだと感じてしまいます。どう考えればよいでしょうか?

精神的に限界を感じたときは、自分を守る行動を取ることが最も大切です。「甘え」と思うのは社会の誤解によるもので、実際には限界まで働くことで身体や心を壊してしまうことがあります。自分を責めず、適切なタイミングで環境を変えることは、自立した判断です。

精神的に限界で退職した後、転職活動はいつから始めるべきですか?

まずは心身の回復を優先し、十分に休んでから転職活動を始めましょう。早く再就職しなければと焦るよりも、自分の体調や気力を見ながら段階的に行動することが大切です。体調が安定してきたタイミングで自己分析を行い、自分に合う職場を探すようにしましょう。

精神的に限界でも職場の人に迷惑をかけたくないので辞めにくいです。どうすればいいですか?

他人に迷惑をかけたくないという思いは立派ですが、自分の健康を最優先に考えるべきです。あなたが限界まで無理をして働くことで、さらに大きな問題が発生する可能性があります。自分が抜けた後の業務は、会社が調整すべき責任です。退職を決断することは決して無責任ではありません。

精神的に限界な状態で退職する場合、退職代行サービスは利用すべきですか?

精神的に余裕がなく、自分で退職の意思を伝えることが難しい場合は、退職代行サービスの利用が有効です。特に対人ストレスが強い人や、会社との関係が悪化している場合には、第三者に任せることで安心して退職手続きを進めることができます。サービスを選ぶ際は、実績やサポート内容を確認しましょう。

退職時に「精神的に限界」という理由を書面に残しても大丈夫ですか?

退職願や退職届には「精神的に限界」とは書かず、「一身上の都合」や「健康上の理由」といった表現にとどめましょう。感情的な表現や具体的なトラブルの内容は、後にトラブルになる可能性があります。公的書類では冷静かつ簡潔な記述が求められます。

精神的に限界だったことを次の面接で聞かれたら、どう答えるべきですか?

本音をそのまま話すのではなく、「働き方を見直したいと考えた」「新しい環境で成長したい」といった前向きな言葉に置き換えて話すことが大切です。採用担当者は過去よりも、今後の意欲と適応力を重視します。退職理由と志望動機に一貫性を持たせると説得力が増します。

精神的に限界の状態が続いた場合、どのようなサインに気をつけるべきですか?

不眠、食欲不振、頭痛、吐き気、出社前の憂うつ感、涙が止まらないなどは、限界のサインです。これらが1週間以上続いたり、日常生活に支障をきたす場合は、医師への相談を検討しましょう。早期の対応が回復を早めます。

まとめ|精神的に限界な時の退職理由は「前向き」言葉を使いましょう

精神的な限界を迎え、仕事を続けることがつらいと感じることは、誰にでも起こり得る深刻な問題です。自分を責めずに、正しく状況を見極め、必要な行動を取ることが大切です。

精神的に限界で退職を考えるときは、無理に耐えるよりも、自分の健康と人生を守る選択をすることが大切です。この記事では、精神的に限界な時の退職理由の伝え方から、退職後の生活支援、面接対策までを一貫して解説しました。

- 「一身上の都合」で退職理由を伝える

- 医師の診断があれば正直に伝える

- 無理せず退職代行を活用する

- 面接では前向きな理由に変換する

- 社会保障制度で生活費を確保する

精神的な限界を感じたときに必要なのは、我慢ではなく、状況に応じた的確な対応です。仕事は人生の一部であり、健康を損なってまで続ける必要はありません。退職は終わりではなく、新たな始まりです。

記事で紹介した知識と選択肢を使えば、不安な気持ちを軽減しながら次の一歩を踏み出せます。誰もが自分らしく働ける環境を見つけるための参考になれば幸いです。